PALMANOVA:

UNA FORTEZZA UNICA NEL SUO GENERE

testo e foto di Claudio

Galliani,

testo e foto di Claudio

Galliani,

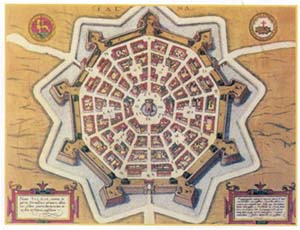

La costruzione

della fortezza veneta risale alla fine del 1500 / primi

anni del 1600 e fu decisa per tutelare i confini orientali

della Serenissima contro le scorrerie dei Turchi e le continue

pressioni della Contea di Gorizia e quindi dell'Austria,

una volta perduta definitivamente la fortezza di Gradisca,

poderosa struttura veneta anch'essa, che gli stessi Turchi,

quando giunsero sino alle porte di Vienna non osarono attaccare

e che i veneti non riuscirono più a riconquistare,

pur possedendone i piani, dopo averla dovuta cedere agli

"arciducali" (Austria) con i quali erano frequentissime

delle "pesanti" scaramucce di confine. Molto interessante

è il confronto tra i due sistemi difensivi di Gradisca

e Palma ad un secolo di "differenza progettuale"

(fine 1400 per Gradisca). Conviene visitarli entrambi vista

la breve distanza tra le due strutture.

Palmanova,

a differenza della stragrande maggioranza delle altre città

murate, che nascono dapprima come nuclei abitativi che vengono

fortificati in un secondo momento, viene progettata come

vera e propria formidabile "macchina da guerra"

finalizzata in primo luogo alla funzione di fortezza imprendibile

ed in subordine a centro abitato (che ovviamente ci doveva

essere per poter accogliere una guarnigione stabile in maniera

confortevole).

Palmanova, che tra gli architetti costruttori ha visto anche

lo Scamozzi, che, al servizio dei Gonzaga progettò

anche la piazzaforte di Sabbioneta (MN), è stata

un'opera altamente innovativa dal punto di vista militare,

di concezione incredibilmente avanzata per l'epoca e deriva

dalle esperienze che la Serenissima si era fatte nelle strutture

difensive di Gradisca, dei suoi possedimenti in oriente

(fortezze di Nicosia e Famagosta) ed in Dalmazia (fortezza

di Curzola). Nell'ideazione di Palma sparisce del tutto

il concetto strategico bimillenario (dalle fortezze pre-romane

a quelle medioevali) della necessità di "dominare

il territorio circostante con mura poderose a vista"

in quanto la potenza delle artiglierie, ormai sufficientemente

evolute da distruggere qualsiasi struttura visibile, aveva

reso obsoleto tale concetto.

L'idea

fondamentale del Savorgnan, progettista di Palmanova era

quella della "sorpresa" (sgradevole per eventuali

aggressori) di trovarsi di fronte ad un sistema difensivo

totalmente invisibile dal piano di campagna (e quindi impossibile

a studiarsi in precedenza) in quanto costruito tutto più

in basso di esso (la ricognizione aerea non esisteva), che

non offrisse alcun bersaglio alle artiglierie e dove i difensori

potessero muoversi e spostarsi per "linee interne"

con tutte le attrezzature (cavalleria già montata

ed artiglierie comprese) in qualsiasi punto della struttura

dalle difese più interne alle opere più esterne

senza esser visti o correre il rischio di venir colpiti.

Palmanova, una delle prime strutture (e praticamente la

più antica rimasta intatta) a mettere in pratica

la teoria rinascimentale della "fortezza poligonale",

fece "scuola" in tutta Europa: dapprima se ne

ispirarono gli architetti militari di Filippo II di Spagna

(cittadelle poligonali di Pamplona e di Jaca) ed in seguito

anche il grande architetto militare di Luigi XIV Sebastien

Le Prestre Marchese di Vauban, che ai suoi tempi era considerato

un genio dell'arte fortificatoria ed ossidionale (tecniche

d'assedio, tecnicamente note nel loro insieme con il termine

di "poliorcetica"), ben cent'anni dopo se ne ispirò

ampiamente per le fortezze da lui progettate (Neuf Brisach

in Alsazia) limitandosi semplicemente a migliorarne i concetti

(come ben si sa, un qualsiasi prototipo ha sempre bisogno

di perfezionamenti e nel frattempo gli armamenti subiscono

comunque un'evoluzione della quale va tenuto gran conto

nella progettazione di successive strutture difensive).

Tantissime furono le fortezze erette in Francia, Germania,

e nel nord Europa (XVIII sec) quali ad esempio Fredericia

(DK) che presero a modello le strutture poligonali a tiro

radente con le ultime realizzazioni di tale "scuola"

risalenti alla prima metà del XIX secolo.

Lo

stesso Napoleone I (fine del XVIII secolo, cioè ben

200 anni dopo la progettazione e la costruzione di Palma)

ne rimase favorevolmente impressionato e, da quel genio

di tattica militare che era, la considerò ancora

perfettamente attuale limitandosi ad ampliarne il perimetro

difensivo inserendo nello schema dei punti di resistenza

avanzati (lunette) collegati con camminamenti coperti alla

struttura veneta principale, che rimase comunque invariata.

Ciò in considerazione dell'evoluzione delle strategie

militari ossidionali (tecniche d'assedio) e della maggior

gittata e potenza degli armamenti rispetto a quelli per

i quali la struttura era stata a suo tempo concepita (si

parte dai 200/300 mt. circa di tiro utile d'artiglieria

dei tempi del primo progettista Savorgnan proseguendo ai

circa 500 all'epoca del Vauban, per arrivare ai circa 1.500

dell'artiglieria d'assedio napoleonica che, alla maggior

portata, univa una cadenza di fuoco da 4 a 5 volte più

rapida rispetto ai "pezzi" veneti in funzione

dei quali la struttura era stata costruita; una gran bella

differenza in capacità distruttiva!).

Quello

che è importante sottolineare è l'intrinseca

inutilità militare di piazzeforti così concepite

perché Palma non fu mai conquistata militarmente

in quanto eventuali nemici si guardavano bene dal tentare

di forzarne le difese; ogni "passaggio di mano"

di Palma fu dovuto esclusivamente alla sua perdita di importanza

strategica in quanto veniva semplicemente "oltrepassata",

"scavalcata" dall'esercito attaccante durante

le varie operazioni militari e perdeva quindi ogni sua deterrenza

o significato difensivo. E' la sorte di tutte le fortezze

statiche distribuite sul territorio a "pelle di leopardo"

senza opere di collegamento tra esse; vedasi l'esempio eclatante

dell'esercito dell'Asse che, durante la II^ Guerra Mondiale,

non tentò neppure di attaccare la "CORF/Maginot"

fornita di strutture di modernissima tecnologia, altamente

protette e ben collegate tra loro, ma letteralmente "filtrò"

attraverso la maglia dei forti belgi i quali, pur essendo

poderosamente armati e protetti, non erano collegati tra

loro, aggirandone le posizioni e limitandosi a conquistarne

il solo Eben Emael (che essendo sul Canale Alberto ed in

un punto strategico avrebbe potuto disturbare moltissimo

l'avanzata) permettendo così il dilagare quasi indisturbato

delle truppe tedesche in Francia: era l'inizio della sconfitta

franco-britannica che portò a Dunkerque.

Quello

che è importante sottolineare è l'intrinseca

inutilità militare di piazzeforti così concepite

perché Palma non fu mai conquistata militarmente

in quanto eventuali nemici si guardavano bene dal tentare

di forzarne le difese; ogni "passaggio di mano"

di Palma fu dovuto esclusivamente alla sua perdita di importanza

strategica in quanto veniva semplicemente "oltrepassata",

"scavalcata" dall'esercito attaccante durante

le varie operazioni militari e perdeva quindi ogni sua deterrenza

o significato difensivo. E' la sorte di tutte le fortezze

statiche distribuite sul territorio a "pelle di leopardo"

senza opere di collegamento tra esse; vedasi l'esempio eclatante

dell'esercito dell'Asse che, durante la II^ Guerra Mondiale,

non tentò neppure di attaccare la "CORF/Maginot"

fornita di strutture di modernissima tecnologia, altamente

protette e ben collegate tra loro, ma letteralmente "filtrò"

attraverso la maglia dei forti belgi i quali, pur essendo

poderosamente armati e protetti, non erano collegati tra

loro, aggirandone le posizioni e limitandosi a conquistarne

il solo Eben Emael (che essendo sul Canale Alberto ed in

un punto strategico avrebbe potuto disturbare moltissimo

l'avanzata) permettendo così il dilagare quasi indisturbato

delle truppe tedesche in Francia: era l'inizio della sconfitta

franco-britannica che portò a Dunkerque.

A

Palmanova, dal 1987 lo S.M.E. Arma del Genio Militare, ha

istituito un museo storico che ingloba tutte le strutture

fortificate che così vengono conservate e restaurate;

il museo è affidato in cura alla Brigata di Cavalleria

"Pozzuolo del Friùli" di stanza in Palma

ed è visitabile previ accordi telefonici allo 0432-928175.

Un altro recapito utile è quello del Museo civico

allo 0432-929106.

La 2^ domenica di Luglio in Palma si svolge il "Palio

della Rotella" con corteo storico realmente interessante

in quanto rievocazione dei fasti della fortezza veneta.

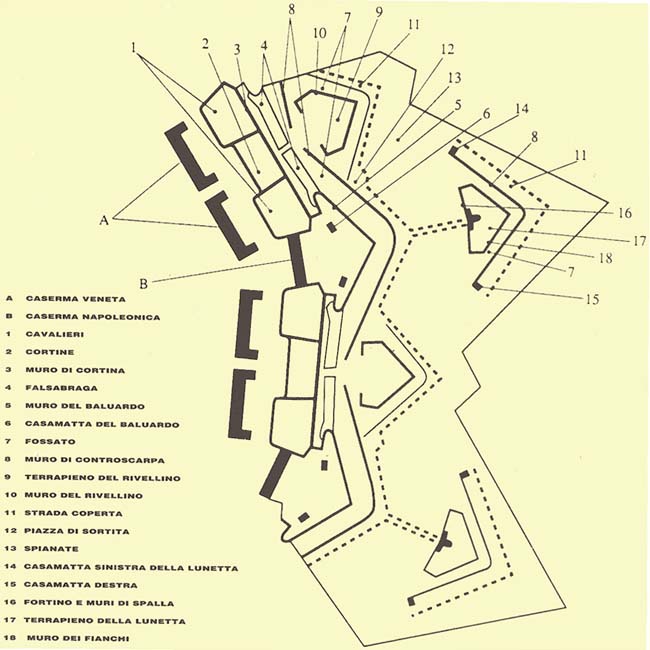

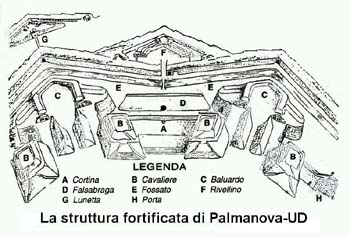

CONCETTI

DIFENSIVI E COSTRUTTIVI APPLICATI A PALMANOVA

1.

La cortina con una porta, per poter essere ben difesa, doveva

essere affiancata da due cortine "cieche" cioè

a muro continuo; la necessità per Palma di avere

tre porte (Cividale, Udine, Aquileia) fece quindi optare

i progettisti per una struttura a nove lati.

2. La lunghezza della cortina doveva essere pari

alla massima gittata degli armamenti dell'epoca (circa 200

passi veneti) in modo che il "fuoco" proveniente

da un baluardo non potesse colpire l'altro

3. Il "fuoco" proveniente da una struttura

interna doveva "spazzare" il terreno antistante

la struttura più esterna (Baluardo/Rivellino/Lunetta)

senza "angoli morti" con sufficiente potenza ma

senza colpirla adottando il sistema dei "tiri radenti

incrociati"

La costruzione "ex-novo" della fortezza senza

la necessità di rimaneggiare ed adattare strutture

preesistenti per l'applicazione dei tre concetti sopra esposti

fece nascere la "stella" perfetta che conosciamo.

Da tener inoltre presente che tutte le strutture erano collegate

tra loro da camminamenti coperti (che permettevano lo spostamento

anche di pezzi di artiglieria) e gallerie per consentire

un comodo passaggio dentro/fuori ai difensori.

E' anche molto importante rilevare che tutte le strutture

difensive, pur essendo impenetrabili dal "campo di

battaglia" erano aperte sul dietro (fronte di gola)

e quindi pienamente esposte al fuoco dei "pezzi"

delle postazioni più interne, questo per impedire

a nemici che fossero riusciti a conquistare una struttura

se ne potessero servire per attestarvisi ed utilizzarla

quale "trampolino" per aggredire le fortificazioni

successive

LA

TECNICA D'ASSEDIO (POLIORCETICA)

Il

significato e l'utilità di una fortezza stava nell'

essere in grado di reggere il tempo necessario e sufficiente

a consentire ad un esercito amico di poter intervenire;

le sorti della guerra poi venivano risolte direttamente

sul campo. In un assedio quindi per prima cosa l'aggressore

doveva guardarsi da questi tipi di intervento e l'esercito

assediante doveva organizzare in tutta fretta e subito un

efficiente sistema fortificato esterno per far fronte a

minacce di eserciti giunti a supporto della fortezza. Una

volta assicuratasi la protezione contro l'esterno, l'esercito

assediante iniziava a scavare delle trincee radiali a zig-zag

(per impedire il tiro d'infilata) che ogni 50 metri circa

venivano collegate tra loro da una trincea trasversale;

attraverso questi camminamenti coperti venivano fatti avanzare

i pezzi d'artiglieria, i quali, giunti a portata utile,

eseguivano il cosiddetto "tiro di breccia" concentrato

in un solo punto delle mura, che serviva a far crollare

soprattutto l'incamiciatura in pietra, che, rovinando, faceva

franare anche la terra di riporto rendendo così possibile

la scalata della fortificazione all'esercito aggressore;

in contemporaneità si tentava di scavare delle gallerie

(mine) sotto le strutture della fortezza per farle crollare

e per questo motivo in tutte le fortezze vi sono nello spessore

dello spalto e della scarpa numerose gallerie cieche cosiddette

di "contromina": durante un attacco, in queste

gallerie c'erano giorno e notte sempre delle sentinelle

che avevano il preciso ed esclusivo compito di ascoltare

con la massima attenzione se sentivano rumori "strani"

che facessero supporre tali pericolosissimi lavori di scavo

(ricordate l'episodio di Pietro Micca? Qui però la

cosa fu diversa: i francesi per un vero e proprio "colpo

di fortuna" nel loro scavo sotto le mura di Torino

imboccarono direttamente una "contromina" e non

vi fu tempo per la sentinella di dar l'allarme per organizzare

la difesa; l'unica soluzione possibile, eroica ma perfettamente

logica, fu quella di far saltare immediatamente la galleria

per impedire maggiori danni).

In funzione di questi concetti, la "fortezza imprendibile"

non è mai esistita (la poliorcetica si era talmente

evoluta che prima o poi qualunque "piazza" sarebbe

caduta, era solo una questione di tempo); esistevano invece

fortezze ben progettate e congegnate (come Palma) in modo

da far perdere all'aggressore tantissimo tempo per aggredirne

le difese (e l'aggressore ne aveva sempre poco) in maniera

da logorarlo talmente da agevolare al massimo l'intervento

di un' "armata di soccorso" esterna (che rappresentava

il maggior pericolo per un assediante) o rendergli così

"antieconomica" la prosecuzione dell'assedio da

costringerlo a desistere.

GLOSSARIETTO

1.

PORTA: apertura che permetteva l'entrata e l'uscita

dalla fortezza; quelle di Palma sono un progetto dello Scamozzi.

La porta era il punto più vulnerabile di tutta la

struttura fortificata e quindi il suo sistema difensivo

era particolarmente sofisticato con strade di accesso protette

da un rivellino (o barbacan) mai dritte ma angolate per

evitare tiri diretti di artiglieria e che potevano essere

battute da più postazioni in contemporaneità,

con ponti levatoi, grate di ferro (quelle originali di Palma

ora smontate, sono esposte e visibili sotto una loggia nella

piazza centrale della città) e portoni corazzati

in grado di resistere ai colpi dell'artiglieria dell'epoca

(a Palma gli originali sono ancora in posto e presso Porta

Udine sono visibili ancora i ruotismi originali di sollevamento

dei ponti levatoi); la stessa porta era una piccola fortezza

nella fortezza, con un cortile interno chiuso verso l'accesso

alla fortezza principale da una controporta corazzata e

dominato dal "cassero", struttura fortificata

dalla quale i difensori potevano colpire eventuali aggressori

penetrati dalla prima porta colpendoli da tutti i lati.

E' molto importante notare che le porte di Palma sono poste

nel luogo "sbagliato" ed il medesimo "errore",

se così si può dire, lo Scamozzi lo commise

in precedenza anche a Sabbioneta: esse infatti si trovano

al centro della cortina, sono difendibili ottimamente dal

tiro incrociato dei baluardi, ma così dove sono impediscono

un'uscita dalla città senza esporsi al fuoco degli

aggressori; questo fatto impose la quasi immediata realizzazione

dei tre rivellini davanti alle porte (in Sabbioneta esistono

solo due rivellini proprio davanti elle porte ed in funzione

dell' "errore" progettuale citato). In seguito

ed in funzione di ciò, le porte delle fortezze non

verranno più posizionate in mezzo alla cortina, ma

decentrate a ridosso di un baluardo per riceverne maggior

protezione e "copertura" di fuoco.

2.

FALSAPORTA: struttura esternamente simile ad una porta

e talvolta in posizione più evidente della porta

vera, che doveva attirare l'attenzione del nemico portandolo

a tentarne la conquista per penetrare nel corpo principale

della fortezza; la falsaporta invece conduceva a delle trappole

mortali per gli aggressori. A Palma ne erano dotati tutti

i rivellini e le lunette (con due porte per ogni struttura

fa un totale di 36 "ingressi alla città"

di cui solo 3 "veri" che davano realmente accesso

alla fortezza …un bel rompicapo veramente per chi non

conoscesse il "trucco"!). Purtroppo oggi quasi

tutte le falseporte di Palma sono scomparse.

3.

CORTINA: tratto di muro che collega due baluardi; può

essere "cieca" cioè a muro continuo senza

aperture oppure munita di porta; come si è visto,

nelle concezioni difensive dell'epoca, una cortina con porta,

per essere considerata difendibile con successo, doveva

essere fiancheggiata sempre da due cortine cieche una per

ogni lato (nel caso di Palma con 3 porte sarebbe bastata

secondo questa teoria una fortezza esagonale, ma la Serenissima,

dopo la "scottata" presa con la perdita di Gradisca

e volendo cautelarsi al massimo, fece le cose "in grande"

con la successione: porta / cortina cieca / cortina cieca

/ porta etc. originando quell'incredibile meraviglia di

architettura militare che oggi possiamo ammirare)

4.

BALUARDO: punto forte d'angolo dalla caratteristica

forma a freccia con due "orecchie" laterali a

sporto che servivano a coprire le vie di sortita. Nella

progettazione della sua geometria moltissima cura veniva

messa nel ridurre al minimo se non nel tentar di eliminare

del tutto i cosiddetti "angoli morti" (dove in

cui il fuoco di difesa non poteva arrivare e che potevano

costituire pericolosissimi punti di attestazione del nemico

che, giunto a ridosso della struttura, ne veniva da essa

stessa riparato) caratteristici delle precedenti torri sia

tonde sia quadrate; per questo motivo i baluardi hanno generalmente

tutti una forma tendente al pentagonale.

5.

SORTITA O POTERNA: uscita dal corpo principale della

fortezza nascosta alla vista ed ai tiri degli attaccanti

(serviva per movimentare uomini ed armamenti dentro e fuori

dai recinti fortificati con protezione totale)

6.

CAVALIERE: Terrapieno alla base del baluardo verso l'interno:

serviva per piazzarci le artiglierie più potenti

che, nascoste alla vista, potevano sparare a "cavallo"

della struttura del baluardo

7.

FALSABRAGA: Terrapieno posto di fronte alla cortina;

serviva ad attutire ed assorbire i colpi in arrivo e ad

offrire riparo ai difensori usciti dalla "sortita"

e pronti a contrattaccare o a rinforzare con personale o

attrezzature le strutture più esterne

8.

RIVELLINO: (quando è a difesa di una porta è

detto anche Barbacane) opera fortificata esterna alla cortina

e situata quasi sempre sul suo asse centrale ("linea

capitale"); aveva una struttura ed un armamento simile

a quello del baluardo; era munito di "false porte"

per ingannare l'attaccante il quale, ritenendo di poter

penetrare nel cuore della fortezza attraverso di esse, si

ritrovava invece in una trappola tra la scarpa e la controscarpa

della fossa secca di fronte ad un "comitato di ricevimento"

del tutto inaspettato e senza alcuna via di fuga se non

ripassando di fronte alle difese esterne.

9.

CAMICIA: Rivestimento in pietra perfettamente liscio

dei muri delle strutture difensive (ne rendeva difficile

la scalata e contemporaneamente tratteneva la terra di riporto

messa a difesa della struttura per smorzare i colpi in arrivo)

non visibile da un attaccante il quale si trovava sempre

di fronte dei bassi terrapieni che non rendevano affatto

l'idea della complessità della struttura difensiva

che stava più in basso

10.

FOSSA: umida (allagata) o secca; a Palma troviamo tutti

e due i sistemi: umida al di fuori della prima cerchia difensiva,

secca al di fuori delle altre (rivellini e lunette); serviva

ad impedire un rapido avvicinamento alle strutture difensive

da parte degli aggressori

11.

LUNETTA: Struttura in asse con il baluardo all'esterno

della cerchia dei rivellini; a Palma è ben evidente

la loro costruzione posteriore nel tempo alla luce di concetti

tattico-difensivi più evoluti infatti, oltre a presentare

la medesima struttura del rivellino ha al centro una casamatta

dotata di artiglierie. Anche nella lunetta è applicato

lo "scherzetto" delle false porte; qui il "comitato

di ricevimento", oltre che nella struttura principale

della lunetta, si trovava in due caponiere che potevano

battere tutta la fossa secca sparando alle spalle degli

aggressori che, una volta caduti nella trappola, non avrebbero

avuto scampo in quanto ogni via di fuga era preclusa dalla

muratura perfettamente liscia ed alta più di 5 metri

dell'incamiciatura della fossa.

12.

SCARPA: Muro della fortezza prospiciente alla fossa

(solitamente incamiciato per impedirne la scalata); al suo

opposto (dall'altra parte della fossa) la CONTROSCARPA anch'essa

solitamente incamiciata.

13.

TRADITORE: Postazioni di artiglieria poste dietro l'"orecchio"

del baluardo, parallele alla cortina ed in posizione del

tutto invisibile per il nemico: servivano a "battere"

con tiro a "mitraglia" la spianata tra la falsabraga

e la cortina e costituivano una trappola mortale per eventuali

aggressori che fossero riusciti a penetrare sino a quel

punto delle difese

14.

CASERMA FORTIFICATA: (di origine napoleonica) posta

alla base del baluardo in funzione di ultimo "blocco"

nei confronti di aggressori che fossero giunti sino a quel

punto (a Palma ne sono dotati solo alcuni baluardi). Interessante

notare che la scuderia qui è al primo piano per permettere

l'uscita diretta della cavalleria sulla spianata de baluardo.

15.

LOGGIA FORTIFICATA: (di origine veneta) a Palma ne esistono

due per ogni baluardo e servivano per l'alloggiamento del

"Corpo di Guardia"; dall'interno della loggia

di sinistra di ogni baluardo si ha accesso alla "sortita"

con una rampa coperta ricavata nello spessore del muro percorribile,

oltre che da truppa a piedi sia da pezzi di artiglieria

sia da cavalleria già montata

16.

CAPONIERA: piccola ridotta fortificata poco visibile

ad uso di armi leggere (fucileria) posta a difesa di particolari

passaggi e "fossati secchi" della fortezza (a

Palma ce ne sono presso le porte e presso le lunette ma

sono generalmente molto rovinate)

17.

TRAVERSE: terrapieni che "spezzavano" la spianata

interna del bastione parallelamente alla "linea capitale"

per intercettare le cannonate al traverso con tiro smorzato

(le più temibili) eseguite con una tecnica poi perfezionata

dal Vauban (nota come "tir a ricochet") che portava

la palla a rimbalzare più volte sul terrapieno azzoppando

uomini ed animali e distruggendo o danneggiando tutto quanto

riusciva a colpire; a Palma stranamente non ce ne sono,

ma esse sono presenti in tutte le fortezze poligonali successive.

Non si comprende neppure perchè Napoleone I non ne

abbia fatte erigere, e anche le lunette da lui costruite

sono prive di questa fondamentale struttura difensiva che

scomparve dalle tecniche fortificatorie appena alla fine

del XIX secolo.

18.

SPALTO: terrapieno a "scivolo" in leggera

pendenza verso l'esterno e con un marcato gradino verso

l'interno posto davanti ad una qualsiasi struttura fortificata;

serviva a proteggere fucilieri ed artiglieria (che da esso

sporgevano di pochissimo, quel tanto che bastava a vedere

l'avversario) dai colpi in arrivo. A Palma evidenti i resti

all'esterno dei fossati secchi sia delle lunette napoleoniche

sia dei rivellini veneti.